拝啓、リューベン・オストルンド監督。非常に尊敬しております。拙作の企画書には誠に大変恐れ入りながら「川崎のリューベン・オストルンドが毎月新作を発表する」と書かせていただきました。恥ずかしい限りです。それだけあなたの意地悪な笑いを定期的に見たくて仕方ないです。今後とも精力的な活動を楽しみにお待ちしております。あと配給の方は是非とも『プレイ』と『インボランタリー』をはじめとする初期作を国内に輸入していただけないでしょうか。切実な願いです。

ご縁で試写会に呼んで頂きまして、一足先に鑑賞することができました。何とROLANDさんが目と鼻の先でトークもするという豪華さ。というよりROLAND目当ての女性の方がほとんどのように感じ、これから阿鼻叫喚の大惨事だけど大丈夫か?と心配するのも束の間、上映中はとんでもない大爆笑の連続!

この手のブラックジョークが過ぎる映画は客が引いて場内が静まり返ることが多い(お前ら何を期待しに来たん?て思う)ので、新鮮な体験でした。

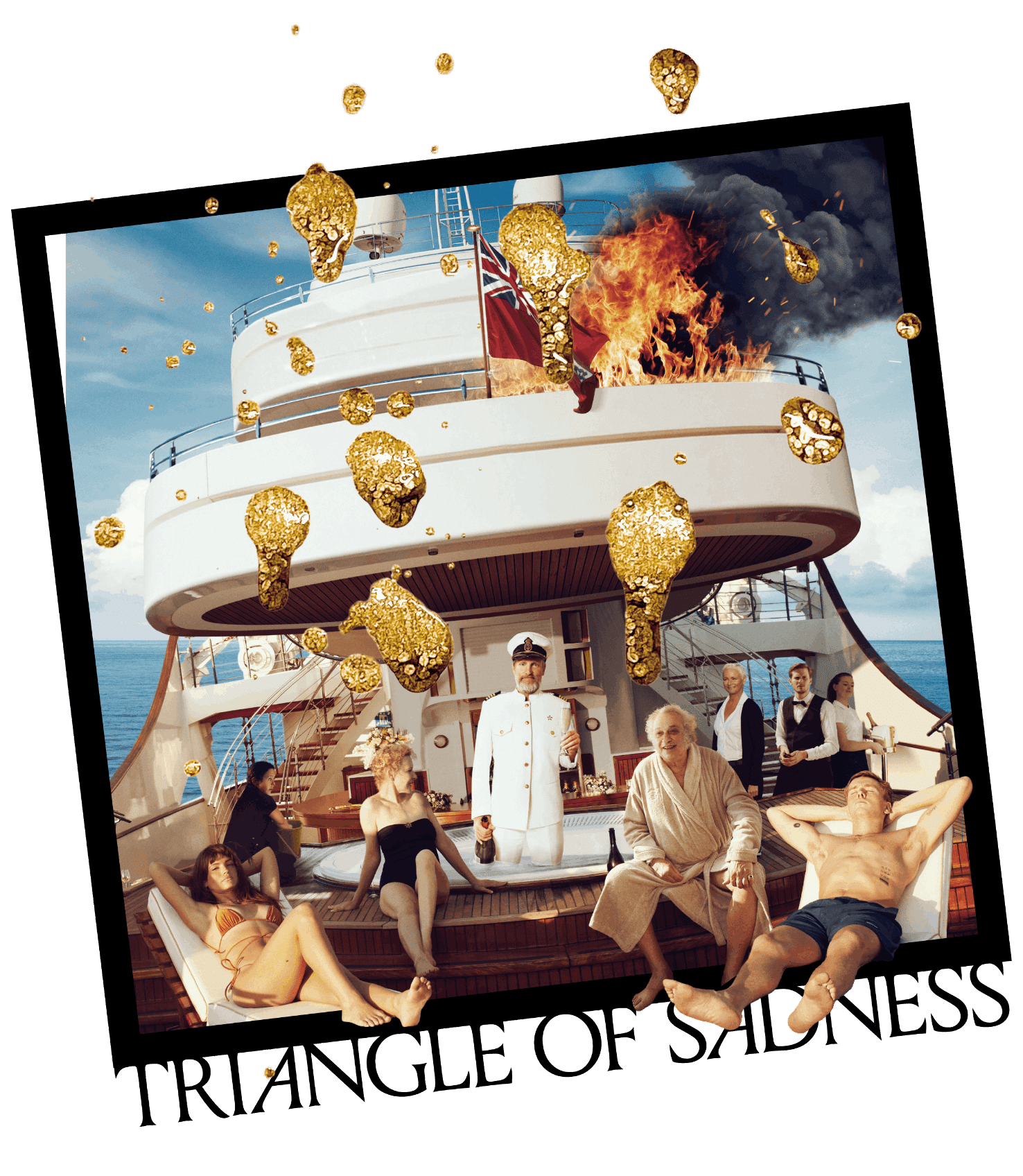

本作は皮肉な寓話であるとか、カンヌで授賞するような芸術的な映画とか、そういう要素ももちろんあります。ただ、基本的にはウンコとかゲロとかの小学1年生レベルの下ネタと、とことん意地悪なギャグに超絶予算を注ぎ込んだコント集です。なので浦安鉄筋家族とか水曜日のダウンタウンとかが好きな人は超ハマると思うし、結構間口の広い映画だと思うので皆様ぜひご覧になっていただきたい。

物語は三章で構成される。第一章はモデルのカップルの痴話喧嘩。なんとモデルの世界では、男性は女性の収入の1/3しか稼げないという。ここに驚く時点で、男性の方が収入が多いという世界にいかに馴染んでいるかを思い知らされる。そして女性モデルの方が稼げるというのも、もしかしたら世の中が男性中心で回っているからなのかもしれないと思ってしまう。

第二章は豪華客船でのクルーズが描かれる。先のモデルカップルが広告担当として招待された豪華客船では、資本主義のトップに鎮座する各国の超絶大富豪が乗船。船内では金にものを言わせて好き放題やっている富豪階級と、船内でサービス業に従事する白人の階級、そしてバックヤードで掃除や整備をする有色人種の労働者階級が存在する。このあたりの見せ方で、本作は『パラサイト』や『US』などに続く流れの作品であることが分かる。格差社会を可視化し、それが逆転したらどうなるかというシミュレーションになっていく。

やがて船は座礁し、第三章では無人島でのサバイバルが描かれる。資本主義社会では王であった人々も一度野生の世界に放り出されると、火は起こせず、食べ物も確保できず、夜眠ることもままならない。皮肉にも船では小間使いされていた清掃担当の中年女性がサバイバル能力に長け、立場は逆転していく。ここが面白いのは現実社会の真逆の世界であること。女性の地位が高く、有色人種の労働者がリーダーとなった社会が形成される。

リューベン・オストルンドは本当に厭な人である。氏の作品ではリアルに直面しそうな出来事で人間が苦しむ様をじっくり映し出す。そこで炙り出される人間のホンネがなんとも情けなく、同時に共感を生み、笑いになる。

私が思うに、氏の特徴は大きく二つに分けられる。一つは人間同士のコミュニケーション不全による共感の笑い。そしてもう一つは調子に乗ってたら段々と最悪な事態になっていく様をリアルタイムにじっくり描く、ヒリヒリとした緊張感である。

前者が全編続くのが『フレンチアルプスで起きたこと』である。この作品は家族旅行でゲレンデに来たお父さんが雪崩で自分一人逃げてしまい、家族は無事だったが夫婦仲が最悪のまま残り数日間過ごさなければならないという地獄の映画である。なんとか家族愛を取り戻そうとするも奥さんには取り付く島がないというシチェーションが延々と続く。この作風は次作にも続き、『ザ・スクエア 思いやりの聖域』での謝罪会見で何を言っても記者に揚げ足を取られてしまう場面も爆笑必至だ。今作でもカップルが金の話で揉めて言い争う場面や、認知症のおばあちゃんが言語障害のある女性に何度も自己紹介をするなどこの作風は全編で見られ、場内では爆笑が巻き起こっていた。

二つ目に挙げた緊張感は、氏の作品においてサスペンスフルな見せ場にもなる重要なシーンである。この最たるものが『ザ・スクエア 思いやりの聖域』におけるサルの場面だ。このシーンは本当に怖い。美術館にアカデミックな人たちが集まり、ディナーショーとしてゴリラの形態模写をするパフォーマンスが披露される。客席を練り歩くリアルなゴリラの動きに感動していると、ゴリラが一人の客に絡み始め、徹底的に威嚇し客は走って逃げてしまう。ここから会場の和やかな雰囲気は一気に静まり返り、全員が「こっちにくるな」と息を潜める。しかしゴリラは一人の女性客に発情してしまい・・・。という一連のシーンを、じっくりとしたカメラワークで10分くらいかけて描くので本当に肝が潰れる。自身もその場にいるかのような恐怖の場面である。

また『フレンチアルプスで起きたこと』では、大型バスがカーブを曲がりきれず何度も落ちそうになるというシーンもある。このシーンも本当に怖い。

そして今回はというと、大シケでグワングワン揺れる船内での最悪のディナーが挙げられる。今回は緊張感というよりも、「普通に経験しうる最悪なシチュエーション」という側面の方が強かったかもしれない。揺れる船内で次々ディナーが振る舞われるのだが、船酔いして全員が嘔吐する。それも振る舞われる料理が海鮮なので、海の幸の根本的なグロテスクさがより吐き気を催すあたりが意地悪である。私も海鮮は好きなのだが、磯臭さとかビジュアルとか、冷静に考えると食べられないといつも思う。

事態はそれに留まらず、揺れで下水は吹き返し、船内はウンコゲロまみれになっていく。そして船内は完全に指揮系統が崩壊してしまい、酔い潰れた金持ちがふざけて「まもなく沈没します。運命を受け入れろ!」と船内放送を始め、金持ちたちは救命胴衣を装着し深刻な表情で只々動けなくなる。この辺りは氏の監督作でも最も最悪でバカバカしいスペクタクルに溢れた場面となっている。

今回は前二作に比べて、作劇やキャラクターなど、劇映画としての要素が強くなったように感じる。初見の方には最もとっつきやすい作風になっているのではないか。

個人的にはそれぞれのエピソードが単発的でドキュメンタリーのようであったこれまでの作品の方が好みであったかもしれない。この辺りは公開したらもう一度観て確かめてみたいと思う。

この作品を評する時、恐らく「現代社会を抉る傑作」みたいな評が多いと思う。もちろんそうなのだが、この作品が面白いのはインテリやセレブたちが汚物まみれになる映画を、インテリやセレブたちが絶賛するということだと思う。

ぶっちゃけ労働者の方々は、この映画を見ないでしょう。多分。彼らが見るのは多分、テレビとかYouTubeなんじゃないだろうか。万引き家族は『万引き家族』を見ないだろうし、寄生一家は『パラサイト』を見てないと思う。ウーバー家族は『家族を想うとき』を知らないと思う。私はこのことになんとも歯がゆい気持ちをいつも感じる。明日も見えない人々の物語を造る人たちはいい学校を出たエリートたちで、それを業界の有識者=成功者たちが評価して、社会派の映画を見られるような余裕のある人たちがその作品を見る。もちろんそうじゃない事もあるだろうけれど、ほとんどがそうだと思う。だからなんだという話なんだけど、なんかそれが悔しい。結局世の中は今日も何一つ変わらない。でも、じゃあ上手くいってる人の幸福な話だけやられてもそれは辛いのだが。

本作の冒頭、ファッションショーを引きの画で延々と見せるシーンで、サステナブルや多様性などとテロップが出るがなんとも薄っぺらいという場面がある。その時以上のようなことを思ってしまった。

本作は現代社会に生きる、搾取する側である我々に射程を定めて作られている。見た人はあの船での惨事が始まったあたりから、いかに自分が無力かを思い知ることだろう。それってめちゃくちゃ面白くないか。

無人島で自分の無力を思い知ったところから、人々は自分の役割を探すようになる。それは自分は一人では生きていないということである。ラスト、リューベン・オストルンドらしからぬドラマチックな演出になる。元掃除担当がモデルの女に岩を振り下ろそうとする刹那、モデル女は「あなたを助けたい」という。それが「雇う」という形だからぐったりしてしまうのだが、ここにオストルンドの想いが詰まっているのではないかと思う。

人は一人では生きていけない。だから助け合う。人の本質は醜くて、汚くて、情けなくて、スケベで、どうしようもない。でも人を思いやることも、ごく稀にある。それは人間の唯一と言っていい希望であり、主人公は殺人を止めるために走る。どうなったのかは分からない。あなたはどうする? でもどうなったかよりも、主人公が人のために行動したあの瞬間が尊いのだ。

氏の唯一と言っていいほどのドラマチックで感動的な瞬間の誕生であるが、でもそこで流れるのが薄っぺらいEDMみたいなのが、最後まで何とも厭味ったらしい。

─────

読んでいただきまして、誠にありがとうございます。

いいねやコメント、媒体問わず感想など頂けますと、大変励みになります。

引き続き何卒、宜しくお願い申し上げます。

─────

コメントを残す